こんにちは,ハヤシライスBLOGです!

今回は直流発電機の原理をできるだけ分かりやすく解説します!

良かったら,参考にしてください!

直流機とは

直流機には発電機と電動機がありますが,いずれも力のエネルギーと電気エネルギーの変換を行う設備です。発電機の場合は,直流機を回す力を電気エネルギーへ変換し,電動機の場合は,電気エネルギーを直流機を回す力へ変換します!

直流発電機

⇒力のエネルギー(回転力)を直流の電気エネルギーへ変換

直流電動機

⇒直流の電気エネルギーを力のエネルギー(回転力)へ変換

直流機発電機の原理を理解するPoint

直流発電機の原理を理解するポイントは,以下の2つです!それぞれ見ていきましょう!

フレミングの右手の法則

整流子・ブラシ・スリップリングの役割

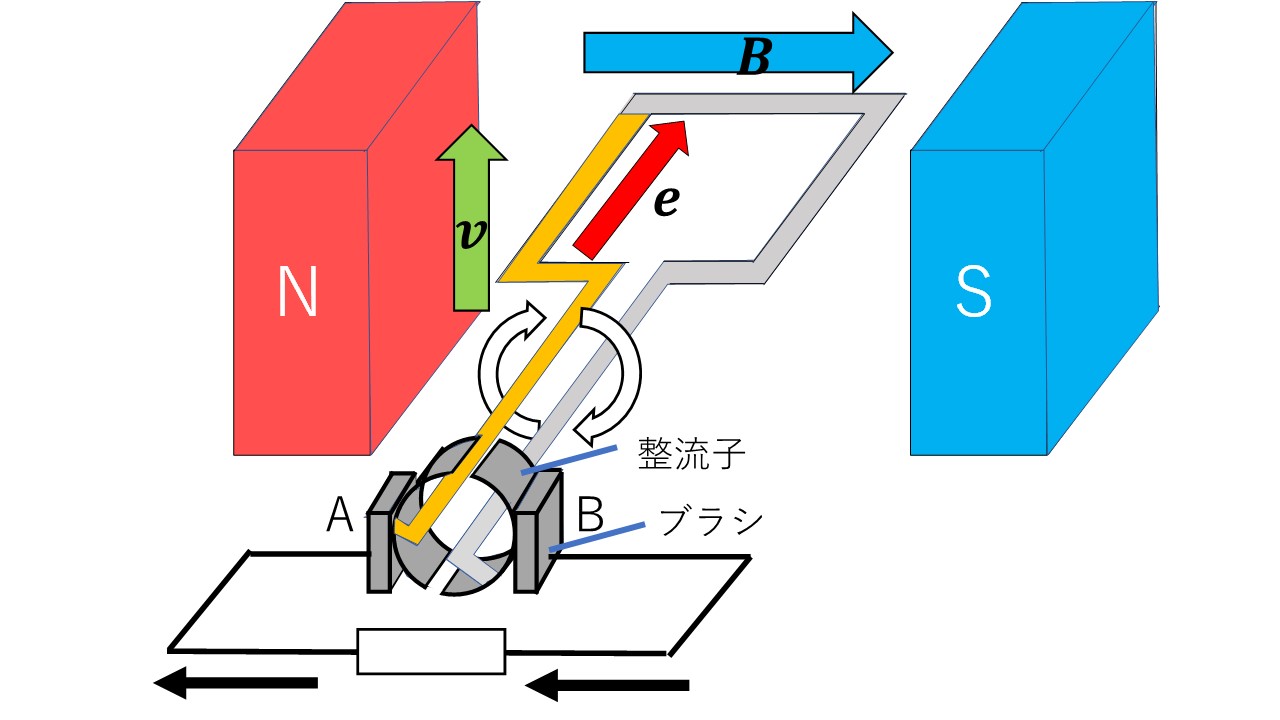

フレミングの右手の法則

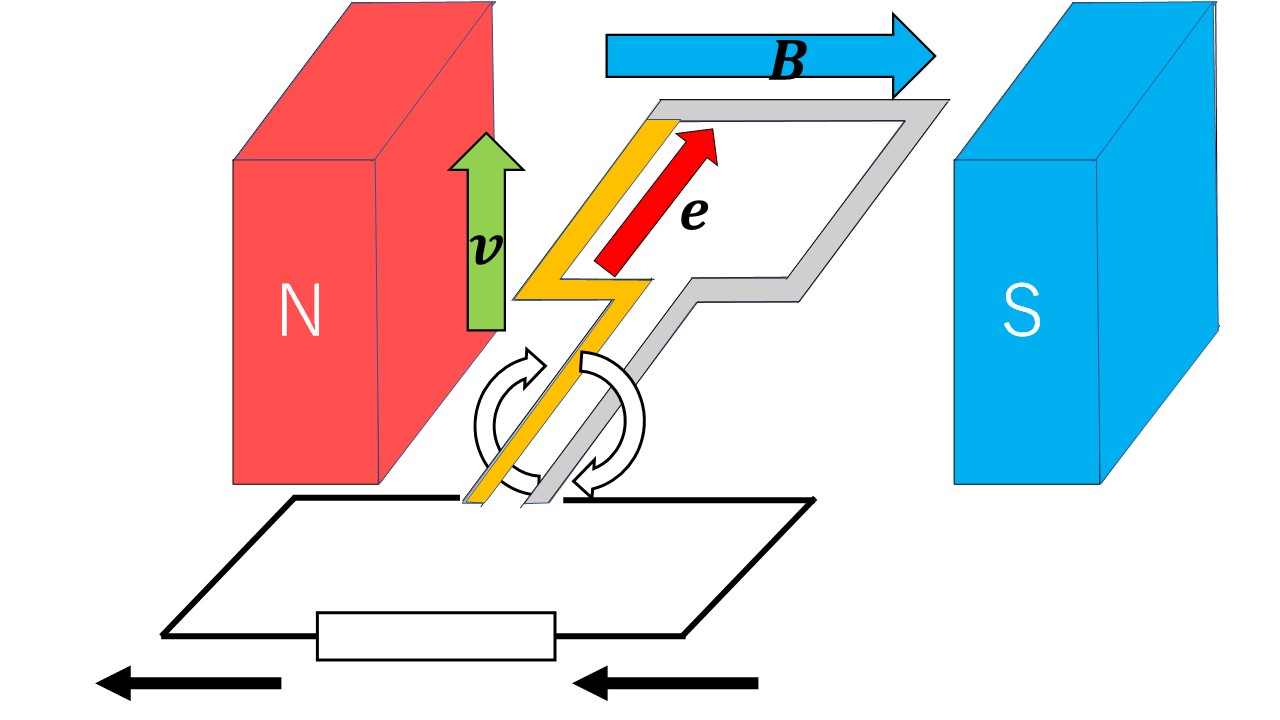

磁界の中を導体が移動する場合,下の図の向きに導体に起電力が発生します。

※導体が磁界と垂直方向に移動する場合に起電力が発生し,同じ方向に移動する場合は,起電力は発生しませんのでご注意を!

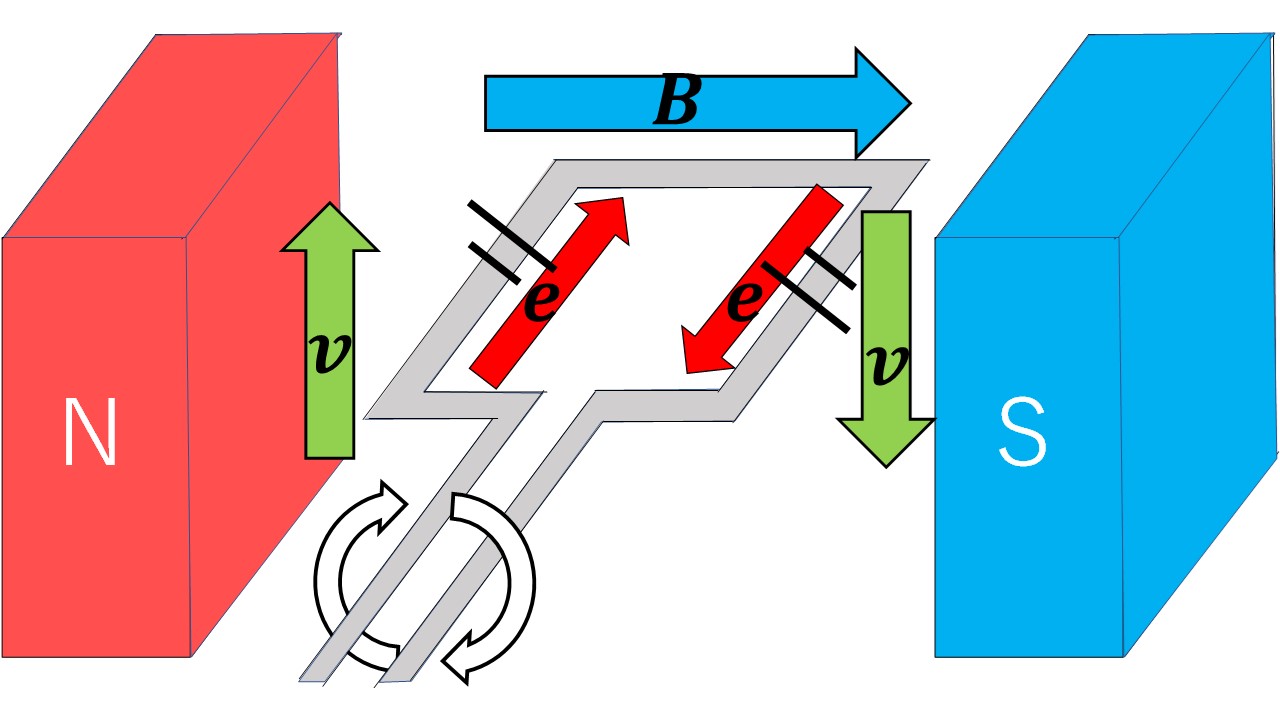

例えば,下の図のように,磁界の向き(N⇒Sの向き)が常に一定方向(右方向)の場所で導体を回転させると,フレミングの右手の法則により右側と左側の導体に起電力が発生します。

ここで,フレミングの右手の法則を考えると,左側の導体には手前⇒奥の向きに,右側の導体には奥⇒手前の向きに起電力が発生します。

整流子とスリップリング

フレミングの右手の法則をざっくり理解していただいた上で,整流子とスリップリングの役割を理解するために,以下3つに分けて考えます。

- 整流子・スリップリング・ブラシが何もついていない場合

- スリップリング・ブラシがある場合

- 整流子・ブラシがある場合

まだフレミングの右手の法則分からないよーという方も,整流子・スリップリング・ブラシの何もない場合が参考になると思いますので,読み進めてみてください!

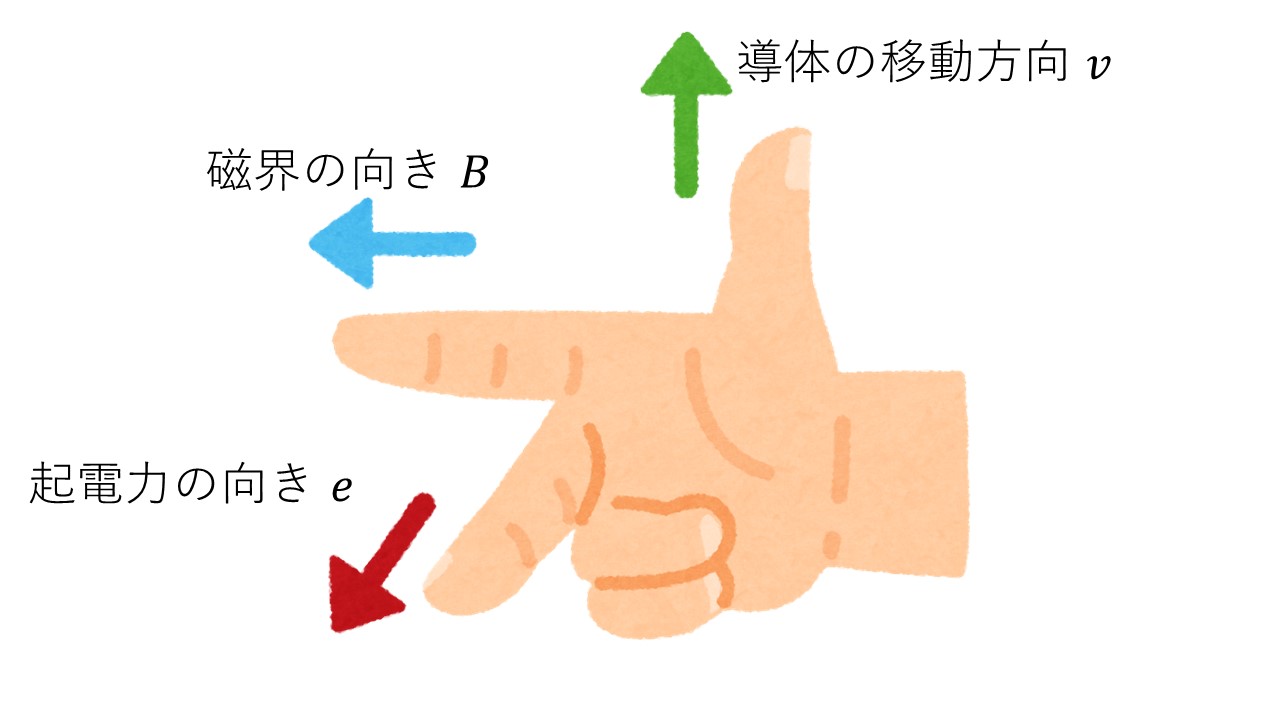

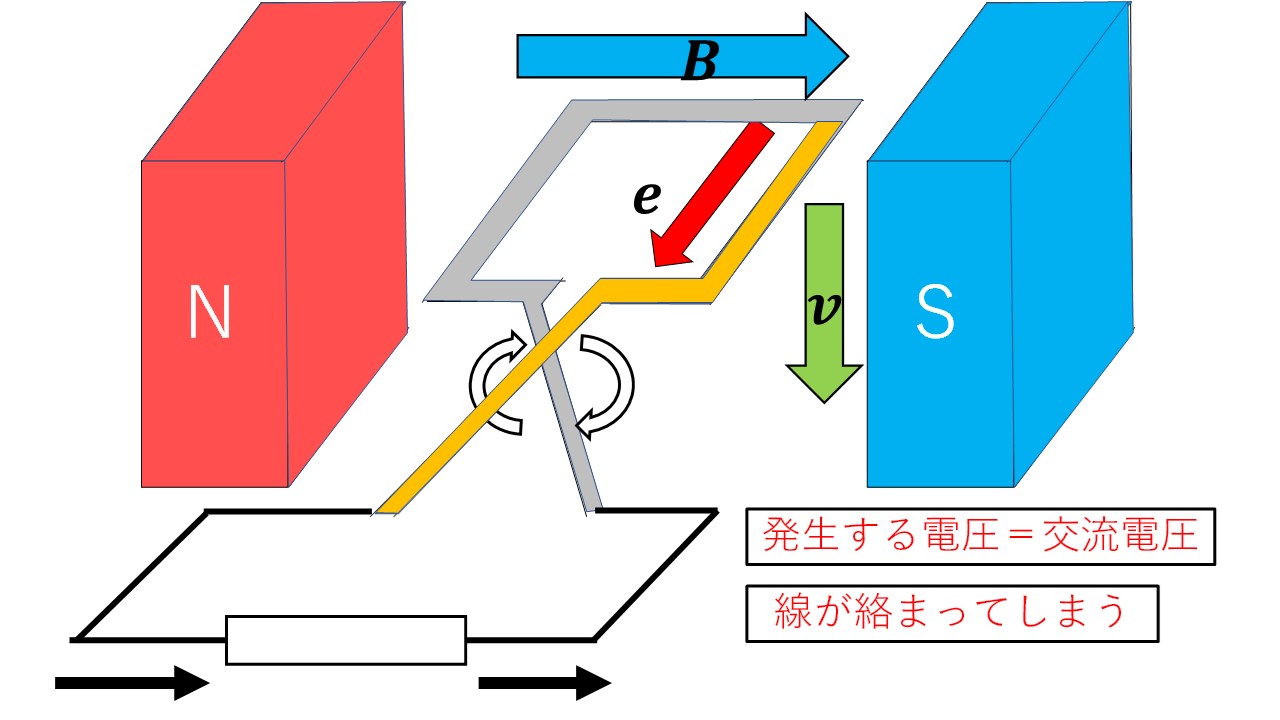

整流子・スリップリング・ブラシが何もついていない場合

<結論> 交流の電気を作れるが,回転により線がからまる

簡単のために一つの導体にだけ着目してみます。

オレンジで塗りつぶした導体だけに着目すると,左側の位置にいる時は速度が上向きなのに対して(上図),右側の位置に来た時は速度が下向きとなっています(下図)。したがって,磁界の向きはいつも右方向なのに,速度の向きだけが周期的に反対になるので,起電力の向きも周期的に反転します。これはオレンジで塗りつぶししていないほうの導体に着目しても同じです。

つまり,各導体に生じる起電力は,そもそも向きが周期的に反転する交流なのです!これは整流子・スリップリングがあろうがなかろうが,各導体に生じる起電力は交流というのはいつも同じです!そのため,整流子・スリップリング・ブラシが何もついてなければ,当然,接続した回路側で取り出せる電圧も交流電圧になってしまいます。しかも,図のように線がどんどん絡まっていってしまいますね・・・・

ここで登場するのが,スリップリング・ブラシになります!

⇓ 半周期後

図 整流子・スリップリング・ブラシが何もついていない場合

(参考)直流機などの回転機を0から勉強したい方にオススメの書籍

今回の記事では,直流発電機の原理を中心に解説していますが,実際に電験3種の試験や大学の講義の試験の問題を解くには,もっと幅広い知識が必要になります!以下の書籍は,沢山のイラストを用いて,直流機を0から丁寧に説明しており,初学者の方にとってもオススメの本です!直流機だけでなく,変圧器や誘導機,同期機についても丁寧に解説されおり,付録の問題集では,電験3種の過去問が単元毎に整理されているので,理解度を確認するのに非常に便利です!著者も愛用していますので,是非読んでみてください(^^)/

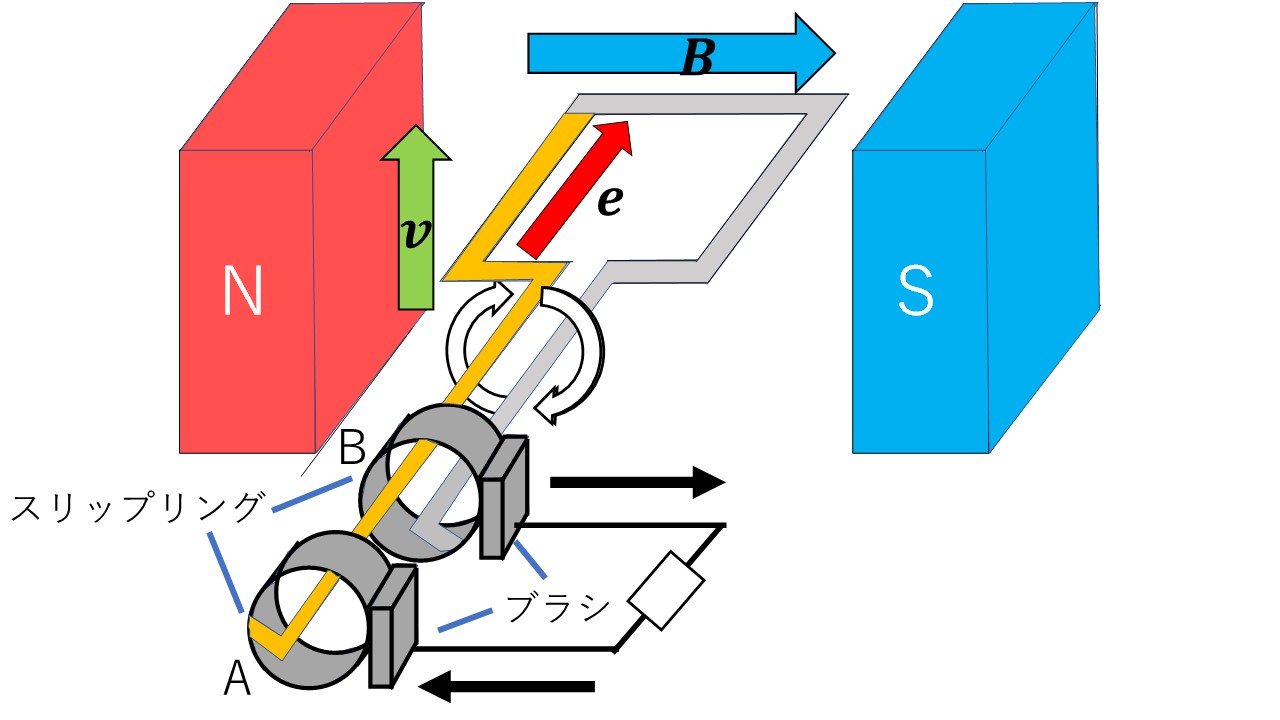

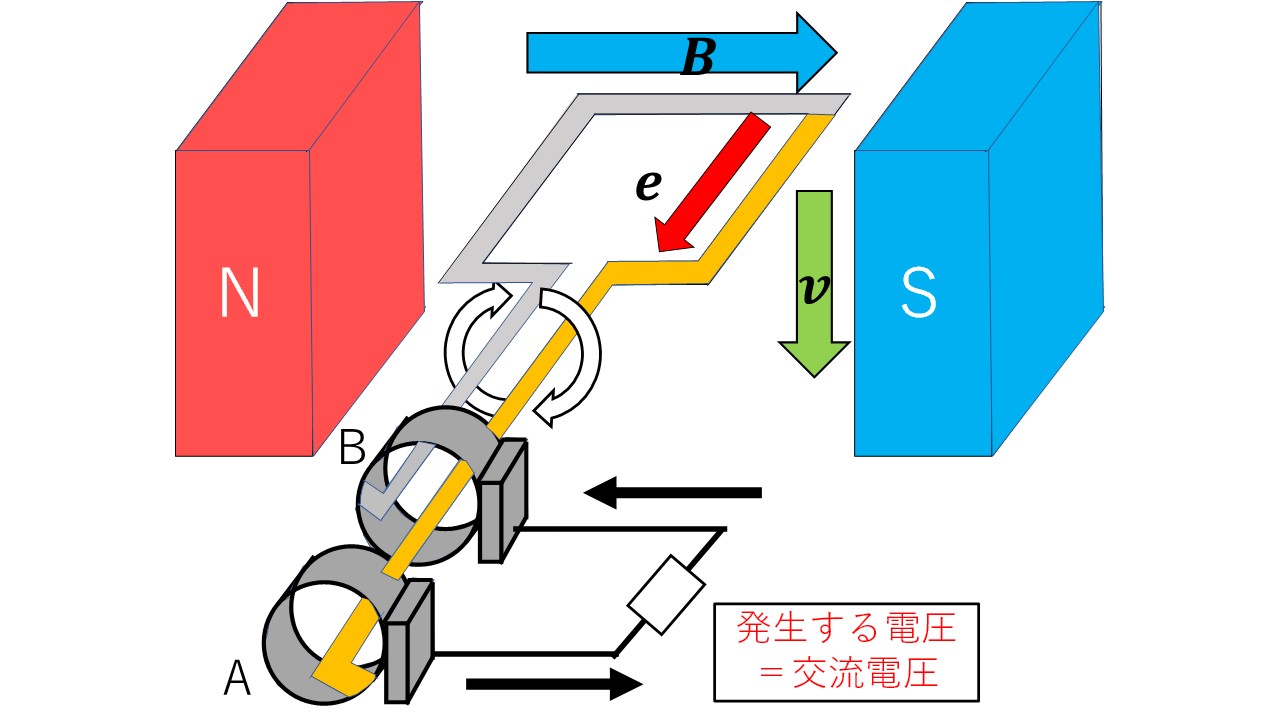

スリップリング・ブラシがある場合

<結論> 交流の電気を作れる,線はからまらない

こちらも簡単のために一つの導体に着目してみます。オレンジで塗りつぶした導体だけに着目すると,上の例と同じように導体には交流の起電力が発生しますが,スリップリング・ブラシによって線が絡まるのを防げていることが分かります!ただし,オレンジ色の導体はいつも図のAのスリップリング・ブラシに,オレンジでない導体はいつもBのスリップリング・ブラシに接続されてしまうことから,回路側で取り出せる電圧は交流電圧になります。

要するに,各導体には元々交流の起電力が発生するのですから,整流子・スリップリング・ブラシが何もついていない場合やスリップリング・ブラシの場合では,いつも同じ導体にしか回路を接続しないので,当然回路側で取り出せる電圧も交流の電圧になるということですね!

⇓ 半周期後

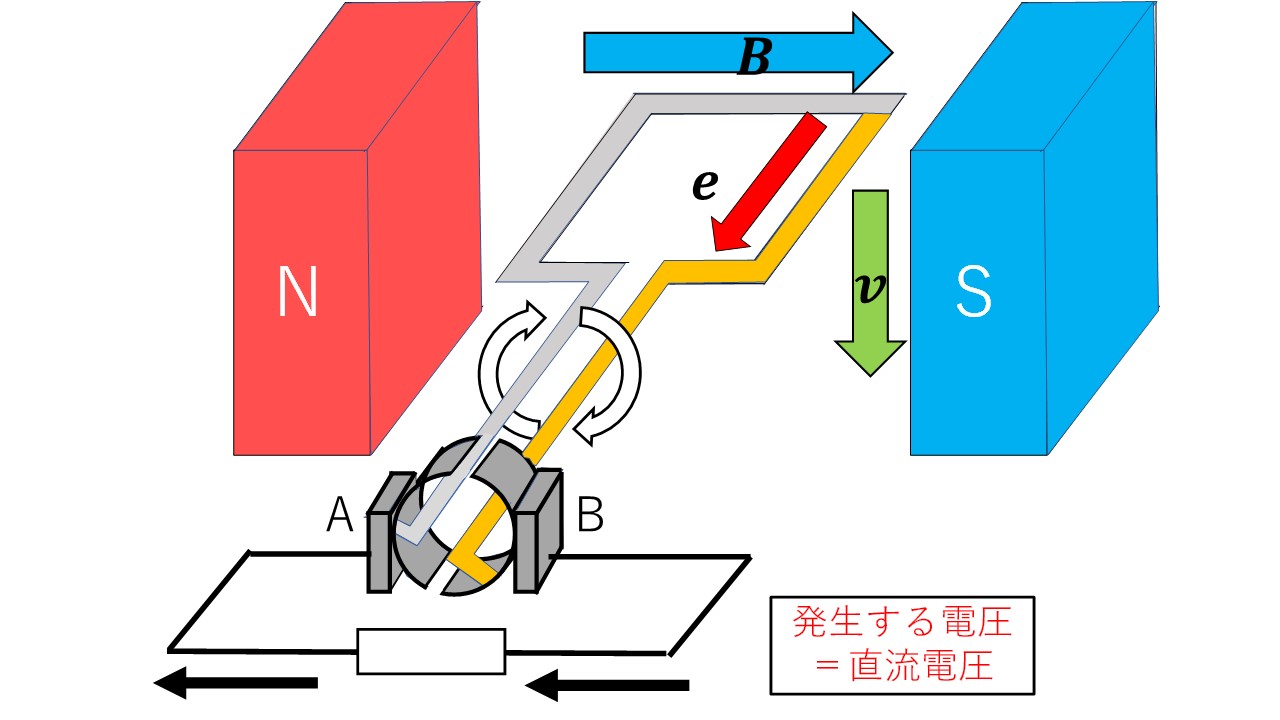

整流子・ブラシがある場合

<結論> 直流の電気を作れる,線はからまらない

こちらも例によって,オレンジで塗りつぶした導体だけに着目すると,今までと同じように導体には交流の起電力が発生します。ただし,ここまでの例と大きく違うのは,導体が左側にいる時はAのブラシに接続されますが(上図),導体が右側にくるとBのブラシに接続され(下図),接続される回路が切り替わっているのが分かります。

視点を変えてみると,Aのブラシには常に手前⇒奥の向きに起電力を発生する導体にしか接続されず,Bのブラシには常に奥⇒手前の向きに起電力を発生する導体にしか接続されません。つまり,常に一定方向の向きに起電力を発生させる導体を選んで,毎回回路を切り替えています。こうすることで,直流の電圧が取り出せるわけですね!

⇓ 半周期後

以上,直流機の原理をざっくり解説しました!参考になったら嬉しいです!

(参考)誘導機を分かりやすく解説してみた!

以下は,誘導機の原理について,分かりやすく解説した記事になりますIどれも無料で読めるので,是非読んでみてください(^^)/

(参考)同期機を分かりやすく解説してみた!

以下は,同期機の原理について,分かりやすく解説した記事になりますIどれも無料で読めるので,是非読んでみてください(^^)/